Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 7(57), 2024.

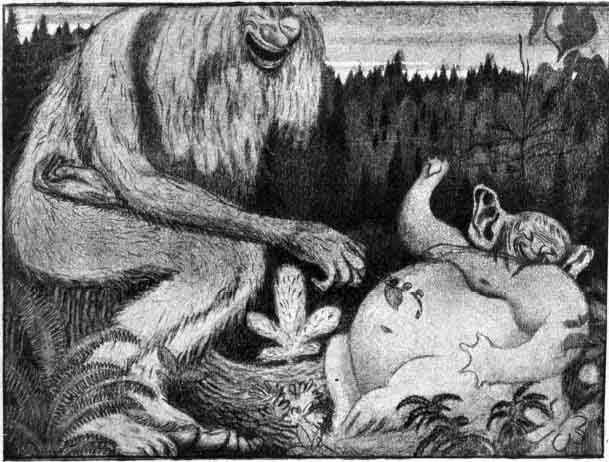

Борис Верхоустинский (1888—1919) — человек очень бурной судьбы. С младых ногтей отдал дань революционным увлечениям (с анархистским уклоном), что порой проступает в его литературных исканиях… а порой, наоборот, совершенно в них не заметно. Как поэт и прозаик стремился исследовать «великие и страшные бездны», которые, по его убеждению, готовил человечеству молодой ХХ век; предчувствие это, как мы знаем, Верхоустинского не обмануло. Вместе с тем сторонился той вдохновенной грызни, которая царила меж тогдашними литературными школами, и ни к одной из них себя не причислял. А вот к фантастике обращался часто, причем работал в самых разных направлениях — «природном», «фольклорном», «деревенском», «городском»… даже и в области литературы для подростков, что мы видим по этому рассказу, опубликованному на страницах подросткового же журнала «Галчонок». Любопытно, насколько «снежночеловеческие» образы предстают в иллюстрациях к «Сказке про зеленого лесовика»; впрочем, автором иллюстраций был не Верхоустинский, а художник Сергей Чехонин.

Верхоустинский искренне приветствовал революцию, соответствовавшую его анархистским чаяниям, — но до этого, между прочим, не постарался «закосить» от участия в Первой мировой, в отличие от большинства тогдашних прогрессивных литераторов, тоже любивших порассуждать о своем анархизме и упоительном погружении в погибельные бездны. Фронтовой путь прошел достойно и многотрудно, был комиссован после тяжелого отравления газами, вернулся инвалидом.

В 1919 году Борис Верхоустинский умер от тифа, успев написать ряд романтико-анархистских рассказов и принять активное участие в революционной культурной жизни, но так и не успев увидеть, какая судьба, скорее всего, ожидала человека с его жизненными и творческими установками в последующую эпоху…

Были лесовик да водяник одногодками. Уродились об одной весне, когда сползли с кочек снега и зазвенели веселые ручьи. И были они оба с виду важные: лесовик длинный, что добрая сосна, и весь в зеленой шерсти, под цвет елям-молчальницам, а водяник белесый и брюхатый, такое пузо имел, что самому руками не обхватить. Водяник краснонос да пучеглаз, а у лесовика нос ноздрями навыворот, а глаза что клюква на ягоднике. Сразу видать: водяник — соня и придурковат, а лесовик драчун да смекалистый.

Как уродились они, сели, продрали заспанные глаза да и закатились неумолчным хохотом. Гул пошел по лесу. Плясали, по случаю какого-то праздника, тетерева на той поляне, а тут сразу перестали плясать, растопырили черно-сизые крылья, повели краснобровыми очами да и перешепнулись промеж себя:

— Глянь-ка, родимые, лесовик да водяник вылупились.

И другие лесные жители притекли и прилетели на поглядение, а с поля прибежала полевая куропаточка. Собиралась она куда-то на богомолье, стояла у зеркальца, прихорашивалась, меняла белый девичий наряд на серый летник-сарафан, а как услышала с ясной поляны неумолчный смех, еле-еле успела последние застежки застегнуть да опрометью и пустилась на шум. А уж по лесу зверье валом валит: и лисы-хитродеи, и волки-ротозеи, и зайцы-трусишки, и белки-попрыгуньи, даже сам медведь ковыляет со своим выводком, малыми медвежатами.

Сошлись, слетелись и на одногодков уставились.

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! — начала отсчитывать года вороватая кукушка с сосны: вышло по девяносто девять лет на каждого одногодка.

— Хо! хо! хо! — обрадовался лесовик, что долго жить.

— Ха! ха! ха! — загоготал вслед за ним и водяник.

А потом они встали и разошлись. Лесовик зашагал по лесу с песнями, а водяник добрел до гати, продырявил ее, юркнул в трясину под мох и в семи верстах от того места, на озере, вынырнул.

Стали они жить-поживать. Водяник, будто пузырь какой, на озере плавает, а лесовик срубил себе келью под дремучею елью, днем спит, в ночи по лесу таскается: аукается с учеными совами, громыхает по древесным стволам посохом, на полянах с волками в чехарду играет да к медведю в берлогу шатается — медком пчелиным полакомиться. И от такой хорошей жизни в две недели выросла у него длинная борода, а у водяника от воды и последние волосы повылезли, оплешивел совсем, но растолстел больше прежнего.

И жить бы им рядком, вековать бы ладком, да попутал грех, а виною тому была сорока-белобока, старая сплетница.

Летит над лесом да верещит:

— А я что-то видела, а я что-то слышала… Сказать, дяденька, али не сказывать?

Лесовик высунул свою голову из кельи да и говорит:

—Ну же, сорока, слушаю.

А сорока-белобока того лишь и ждет, тут она ему и заплела сплетки.

— Ходит слава по лесам, конец будто вышел вам, продувным лесовикам.

Фыркнул лесовик, дубиною завертел, закричал страшным голосом:

— А и врешь же ты, сорока, врешь, нет управы на зеленого лесовика. Дай-ка я тебе за лжу голову оторву.

А сорока хитра, знай свое мелет:

— Хоть засохни мой язык, а пузатый водяник вздумал братчика убить да под елкою зажить.

У лесовика от гнева и глаза позеленели, и поднял он такой вой, что многие деревья попадали, сорока же полетела к озеру, кружится над пузатыми водяником и еще звончей верещит:

— А я что-то видела, а я что-то слышала… Сказать, дяденька, али не сказывать?

Проснулся водяник, булькнул ей в ответ:

— Коли коротко, сказывай, а то недосуг мне, надобно сон доглядеть.

Сорока и затараторила:

— Ходит слава по лесам, конец будто вышел вам, дуракам-водяникам.

Тут и сон отлетел от водяника.

— Да ты, чай, врешь, сорока летучая?

А сорока ему в ответ:

— Хоть засохни мой язык, а верзила-лесовик вздумал братчика убить да на озере пожить.

Взвизгнул водяник, вскипел лютым гневом, заплескал, замутил все озеро, на берег перекидал горы мокрого песку и повыдрал в сердцах целые заросли зеленого камыша. А сорока-белобока взяла да и улетела, словно доброе дело сделала.

С той поры пошли между соседями всяческие свары. То лесовик со зла палое дерево в озеро пихнет, то водяник камней со дна накидает и камнями все цветы на берегу перемнет, а то лесовик подкараулит из-за куста, когда задремлет водяник, да и закричит на весь лес: «Ах! ах! ах! ах!» — водяник, понятно, испугается, проснется и еще больше на одногодка рассердится, когда узнает, чья то проказа была.

Особенно стал досаживать лесовик соседу с того дня, как украл медный рог у спавшего под березой охотника. И день, и ночь трубит лесовик, а рог раскатистый — такой рев идет, что у водяника уши вянут, на дне не укрыться, даже волос с горя начал расти, вся плешина покрылась белыми волосами. И только что водяник к раскатам рога привык, а лесовик уж новою забавой забавляется: выждет, когда водяник заснет, да камешком бух! — прямиком ему в пузо, а камешек не мал, в пуд, а то, почитай, и в целых три. Невтерпеж стало водянику. «Ладно же, говорит, буду ждать, авось и мне выпадет».

В распрях одногодки и не приметили, как опали на полях ромашки, как в лесах потемнели папоротники, как перевелись желтые кувшинки на озере. Стало холодней, подули сердитые ветры, застонал камыш, зазвенела жесткая осока. И заскрипели осины, а березы опечалились: невтерпеж и им стало смотреть на всегдашние раздоры. А птицы замолкли, кто поплоше, еще попискивал, а настоящие певцы сговорились молчать, иные же до того взгрустнули, что собрались стаями да и улетели в далекие края, где нет таких лихих спорщиков. За лесами — встрепенулись болота и озера.

А одногодки все ссорятся. «Ладно же, — булькает водяник, — ужо я его, зеленого, доконаю».

И доконал. От частых дождей вздулись болота и озера, наплыла студеная вода в леса, затопила келью у лесовика, пришлось ему бежать… Из-под ног вода так и брызжет брызгами, ни лечь, ни сесть — залез он на высокое дерево, дует в кулаки, дрожит, с водяником перекликается:

— Смилуйся! не губи меня, грешного, спрячь в пузо воду.

— А ты по что меня извести мыслил?

Тут одногодки узнали, что надула их сорока-белобока, старая сплетница. Втянул водяник себе в брюхо лишнюю воду, слез лесовик с дерева, ушел в свою келью, и были они оба рады-радехоньки, что окончилась постылая распря, да только не пришлось им долго радоваться: такие холода завернули, что какие оставались в болотах птицы — и те отлетели в зеленый Вирий, в птичье зимовье, за синие моря. И остались лесовик да водяник бобылями.

Раз заснул водяник, а как проснулся — цап! за брюхо, а оно примерзло, насилу отодрал ото льда. «Не ладно! — подумал водяник, — уж это лишка, стану я что мерзлая кочерыжка. Пойду-ка я к лесовику, авось у него обогреюсь».

А у лесовика от холода и нос посинел, залез в келью водяник, прижался к нему да и восплакался:

— Гудит земля, идет мороз, пропадем мы с тобой пропадом.

И точно — повалили с неба белые снега, летают, кружатся, устилают землю сугробами, повисают на зеленых плечах елей, будто шубы горностаевы.

Сидят одногодки в келье под елью, мерзнут да печалятся, вдруг подходит к ним матерый волк.

— О чем, — говорит, — печалитесь?

— Да как же нам не печалиться: весной уродились, летом не сговорились, а теперь замерзать приходится.

— Дураки! — сказал волк, — а вы в деревню идите, в избе обогреетесь, на полатях выспитесь, щей нахлебаетесь.

Послушались его одногодки, пошли в деревню, дуют в кулаки, ежатся, подпрыгивают.

Стояла темным-темная ночь, как добрались они до деревни, но мужики еще не спят, в избах огни горят, на улицах девки перекликаются.

Притаились одногодки за ригою, войти не осмеливаются, как бы мужики не поддели на рогатины да бабы вальками не отдубасили. Стоят так они, дрожат, с ноги на ногу переминаются, вдруг рявкнули колокола в церкви на колокольне и пошли трезвонить, на чем свет стоит.

— Беда, — говорит водяник, — нас почуяли.

А лесовик смеется да за руку одногодка тянет:

— Пойдем, — говорит, — в избушку на веселую пирушку.

И привел он его к избе деревенского кузнеца. А там стол накрыт, уставлен питиями да яствами. И сидит в красном углу сам кузнец, борода черная до пояса. Вокруг него жена да детвора с расписными ложками в кулаках: хлебать свиные щи приготовились.

Леший изогнулся в три погибели, поклонился кузнецу до пояса:

— С праздником, люди добрые, с Новым годом, со столованьем, с пированьем, с медом, с брагою. Приютите перехожих странничков.

Разгладил кузнец бороду:

— С праздником и вас, гости любезные. Садитесь, в ногах правды нет. Чем богаты, тем и рады, с нами откушаете. Откуда да куда, да как величать по имени-отчеству?

Сел водяник, ложку взял, принялся хлебать щи с хозяевами, и таково ему в тепле да в сытости понравилось, что слова из брюха не выдавить, зато лесовик краснобайничает:

— Я батрак, побратим мой дурак. Прими меня в работники, а дурак в придачу пойдет.

Тут они с кузнецом по рукам и ударили, давно кузнец искал подходящих работников. Стали они есть, стали они брагу пить, а как минули праздники, повел кузнец одногодков в кузницу. Сделал он водяника раздувалой, а лешего подкидалой, сам же молотобойничает. Как начнут дуть, гнуть, подкидывать да постукивать, на семь верст окрест стон стоит — почернели одногодки от копоти и здоровые мозоли натрудили кузнечеством, но на жизнь свою не жалуются — до весны проработают как-нибудь, а весной опять восвояси уйдут, авось больше не поссорятся.

А сороке-белобоке беды не миновать, грозят ей голову оторвать, да, может, весной-то и смилуют.

Рис. Сергея Чехонина