Вымер ли азиатский бегемот?

Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 5(55), 2024.

В наше время бегемоты в своем естественном ареале обитают лишь в Африке: обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius) на юго-востоке континента и карликовые бегемоты (Choeropsis liberiensis) на западе. Ранее они обитали значительно шире, но за последние столетия и десятилетия территории их обитания заметно сократились. Однако еще несколько тысяч лет назад представители семейства гиппопотамовых обитали также на других континентах. В частности, представители рода Hexaprotodon населяли юго-восточную Азию до конца плейстоценового периода. Их останки находили в таких странах, как Индия, Бангладеш, Бирма, Индонезия, и некоторых других. Впрочем, не только останки. Есть информация, что не так давно люди встречали и самих гексапротодонов, а также их следы.

Английский натуралист XIX века Сэмюэл Ричард Тикелл (Samuel Richard Tickell) в «Журнале азиатского общества Бенгалии» от 1833 года упоминал, что, вероятно, на западе Бенгалии обитают бегемоты. Сам он их не видел, но видели их несколько других людей (насколько можно понять, долгое время работавших в Бенгалии англичан, которых он считал квалифицированными и надежными свидетелями), чье мнение было поддержано местными жителями. Очевидцы наблюдали не только самих животных, но и, позднее, отпечатки их ног на грунте.

В таких случаях первый вопрос, который возникает, — насколько авторитетен как исследователь сам Тикелл, оставил ли он след в науке? Оказывается, весьма авторитетен и след оставил заметный: см. https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Tickell. Позже и вовсе станет одним из корифеев. В 1833 году Тикелл — еще молоденький субалтерн, по уши занятый прямыми служебными обязанностями в своей первой кампании, он не имел возможностей лично проверить рассказы старших сослуживцев и коренных бенгальцев… но легковерием не страдал и в ту пору, а вот знатоком природы числился уже тогда. Так что от его сообщения, пусть оно и не является первоисточником, то есть свидетельством очевидца (в этом случае Тикелл бы наверняка и профессиональную зарисовку сделал: для фотографий еще рано), так просто не отмахнешься.

(Среди описаний, сделанных Тикеллом, есть и указания на других криптидов. Но об этом постараемся сказать в одном из следующих номеров.)

Скорее всего, до наших дней бенгальские бегемоты не сохранились, но вспомним, что криптозоология занимается в том числе субфоссильными видами: сильно пережившими свое время, пусть и исчезнувшими в исторический период. Впрочем, согласимся, что потенциально выживший неизвестный вид куда интересней, чем вымерший совсем недавно. Поэтому очень утешает возможность выживания их сородичей (азиатских бегемотов или, во всяком случае, бегемотоподобных животных) в Юньнани, что на тысячу километров восточнее от места, о котором писал Тикелл.

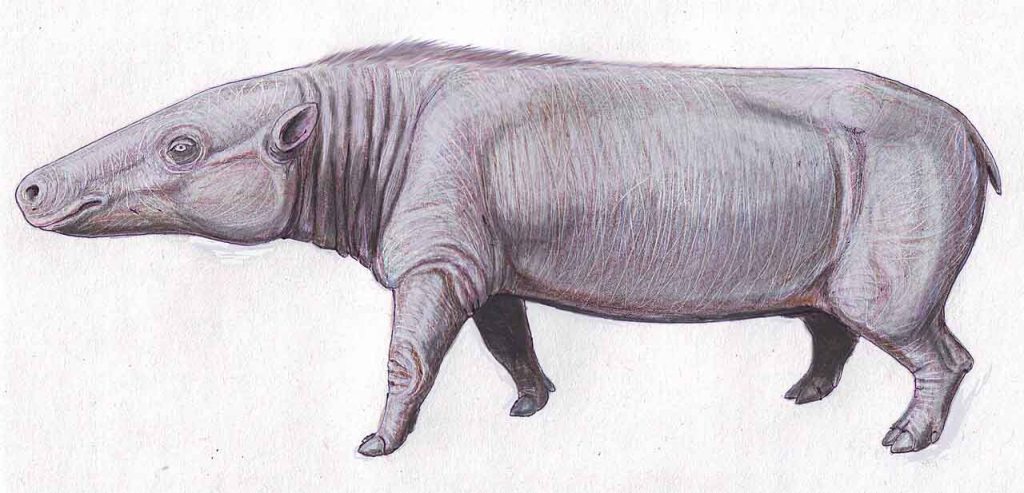

О том, что на территории провинции Юньнань в наше время могут все еще обитать азиатские бегемоты, вымершие, по данным палеонтологов, несколько тысяч лет назад, сообщает в своей книге «Mystery Creatures of China» (2018) китайский исследователь David C. Xu (передать его имя кириллицей не рискнем). Он пишет, что местным жителям известно полуводное животное hezhugong, название которого переводится как «речной кабан». Тут самый раз вспомнить: родовое имя у родственных азиатским гексапротодонам карликовых гиппопотамов Сhoeropsis переводится как «похожий на свинью» (читай «на кабана»).

David считает, что «речной кабан» из Юньнани — это и есть доживший до наших дней азиатский плейстоценовый бегемот. Впрочем, имеются у него и другие претенденты, а именно жившие в примерно в тех же местах, но намного раньше, многие миллионы и даже десятки миллионов лет назад: родственные гиппопотамам антракотерии, а также корифодоны.

Вообще-то классические корифодоны (архаичные млекопитающие, бегемотам не родственные, но внешне похожие на них) принадлежали американской биоте. Но поздние, однако все равно древние представители этого семейства, гиперкорифодоны и эудиноцерасы, обитали на территории нынешней Центральной Азии, включая и север нынешнего Китая.

Другие криптозоологи также выдвигают свои версии, кем может быть юньнаньский «речной кабан»: один из азиатских носорогов (среди них были виды, ведущие полуводный образ жизни: безрогие, но обладающие мощными «кабаньими» клыками и резцами) либо тапир (какой-нибудь родич чепрачного тапира, ныне обитающего лишь в Юго-Восточной Азии, но ранее распространенного куда шире; кстати, по мнению криптозоологов, у него есть и неизвестные разновидности)… А может быть, один из палеотапиров…

Мы бы рискнули предложить еще и версию энтелодонтов, хорошо известных публике по научно-популярным фильмам «Прогулки с чудовищами» и «Доисторические хищники». Околоводные виды среди них были… Разумеется, классические энтелодонты слишком велики, хищны и свирепы, чтобы оставаться незамеченными, но, возможно, их дальний измельчавший потомок перешел на почти вегетарианскую диету?

Однако, пожалуй, нет смысла множить сущности: некрупный азиатский бегемот, доживший до позднего плейстоцена, а местами и до голоцена, — куда более подходящий кандидат, чем все вышеперечисленные. Если, конечно, не попробовать назвать кошку кошкой, то есть вепря вепрем. Многие дикие свиньи отлично плавают, некоторые ведут околоводный образ жизни… да и внешность у них порой бывает фантасмагорическая: бабирусса тому пример!

Впрочем, наверно, гипотетический, неизвестный вид дикой свиньи как раз и есть «лишняя сущность» по сравнению с вполне известным и сравнительно недавним карликовым бегемотом Азии.

К сожалению, сама книга «Mystery Creatures of China» нам пока недоступна, мы можем судить о ней лишь по цитатам, приводящимся на хорошо известном в среде криптозоологов сайте https://cryptidarchives.fandom.com. Из этих цитат непонятно, удалось ли китайскому исследователю обнаружить недавних очевидцев (возможно, он опирается на сведения многовековой или даже несколькотысячелетней давности? Для Китая такое допустимо!), а если да, то о каких особенностях поведения или облика они рассказывают.

Хотелось бы, чтобы hezhugong — кем бы он ни был — сохранился и был обнаружен зоологами либо криптозоологами. Шансы на это есть: провинция, где он обитает (или обитал?), труднодоступная и заповедная.

Об индийском (бенгальском) бегемоте, как мы знаем, было сообщение 1833 года. А сообщают ли натуралисты прошлых веков о китайских бегемотах?

Да, было такое. Первое изображение, по-видимому, именно этого существа содержится в книге «Flora Sinensis» (как видим, и фауна), 1656 г. изд., Вена; автор и иллюстратор Михал Петр Бойм (Michal Piotr Boym): польский иезуит, возглавивший миссию в Китай. Правда, иногда высказывается мнение, что плавание из Лиссабона (откуда и отправилась в путь миссионерская группа: это было мероприятие не польского, а общеевропейского масштаба) в Китай вокруг Африки обычно включало остановку в Мозамбике, где Бойм и имел возможность ознакомиться с бегемотами. Но если насчет маршрута и возможной остановки всё правда, то прочее — домыслы: автор «Flora Sinensis» уверенно помещает бегемотов среди представителей фауны не Африки, а южного Китая и Юго-Восточной Азии.

Разумеется, возникает тот же вопрос, что и в случае с Тикеллом: насколько авторитетен Михал Петр Бойм как исследователь, оставил ли он след в науке? Ответ опять-таки положителен — по обоим пунктам. Религиозно-дипломатическая деятельность возглавляемой им миссии оказалась почти безуспешной, но вклад в зоологию и ботанику, фармакологию и медицину (именно после работ Бойма европейские медики окончательно осознали диагностические перспективы измерения пульса), географию и вообще комплекс западных знаний о Китае поистине огромен.

Кроме «Флоры», Бойм опубликовал также книги «Specimen medicinae Sinicae» («Целебные растения Китая») и «Clavis medica ad Chinarum doctrinam de pulsibus» («Медицинский ключ к китайскому учению о пульсе»). Зоологические и ботанические объекты на рисунках, собственноручно выполненных им с натуры, всегда хорошо узнаваемы, а если некоторые из них не удается соотнести с известными видами, то… именно потому, что они имеют отношение к криптозоологии. Речь не только о бегемоте. Впрочем, к зарисовкам Бойла постараемся вернуться в одном из грядущих номеров.

Следующий рисунок тоже принадлежит руке иезуита. Книга «China Illustrata», 1667 г. изд., Рим. На сей раз вопрос о вкладе в науку не возникает: перед нами работа великого Афанасия Кирхера (Athanasius Kircher), одного из крупнейших натуралистов долиннеевской эпохи.

Разумеется, у Кирхера были и ошибки, но они в основном определялись или масштабом его деятельности (например, он считал себя не вправе уклоняться от рассуждений о возможной сущности окаменелостей или вулканической активности — хотя в его время не существовало даже намека на теории, способные это объяснить), или, так сказать, официальным статусом (после того, как папа римский высказался по поводу реальности драконов, Кирхер считал себя не вправе усомниться в словах папы). Однако этот же масштаб деятельности помогал ему собирать естественнонаучную информацию, поступающую в Рим от множества католических миссий со всех концов тогдашней Ойкумены.

В данном случае перед нами описание китайской «водяной лошади» (то есть гиппопотама: название, утвердившееся в Европе со времен античности), «чрезвычайно уродливой и ужасной».

При всей условности изображения, пожалуй, можно сказать, что нижние клыки (да и вся челюсть) «водяной лошади» крупнее верхних. Эта особенность характерна для бегемотов, а вот у потомков корифодонов, даже далеких, ее ожидать трудно.

Возможно, не стоит делать столь глубокие выводы из явно схематической картинки, неизбежно подвергшейся искажению при перерисовывании, а то и не одном. Но ведь и другие соображения свидетельствуют в пользу собственно бегемота, а не какой-то иной «бегемотообразной» твари…

Гексапротодон означает «шестирезцовый»: у некоторых видов этого рода было три пары резцов, хотя у других — не больше, чем у современных бегемотов. На рисунке Бойма резцы вообще не показаны: видимо, автор уж слишком был заворожен бегемотьими клыками. На рисунке Кирхера пасть зверя как будто многозубая и конкретно многорезцовая, но изображение уж слишком условно…

Григорий Панченко