(Из воспоминаний о Праге)

Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 5(67), 2025.

Неподалёку от Карлова моста, на Малостранной, находится музей Кафки. Это — место, где он жил. Первый этаж — светлый, аккуратный, изобилующий брелками, календарями, открытками с оттиснутыми на них фотографиями писателя, то есть самыми обычными атрибутами почти любого такого музея. Второй же этаж, по сравнению с первым, контрастно мрачен. Комнаты разгорожены фанерно-алебастровыми стенами и заполнены тусклым, сизым сумраком, который призван воссоздать не то атмосферу жизни Франца, не то — настроение его книг, не то — состояние его души. Этим сумраком, кажется, пытаются передать что-то болезненное по сути. Посреди главной из комнат, между полом и потолком, растянут пластиковый холст, служащий экраном, на который проецируются изображения Праги столетней давности. По изображению плывёт волна, размывая и сглаживая чёткость и прямолинейность углов и рёбер зданий. Вот город-фантом, по которому идёт человек. Город, где небо от века исписано его почерком.

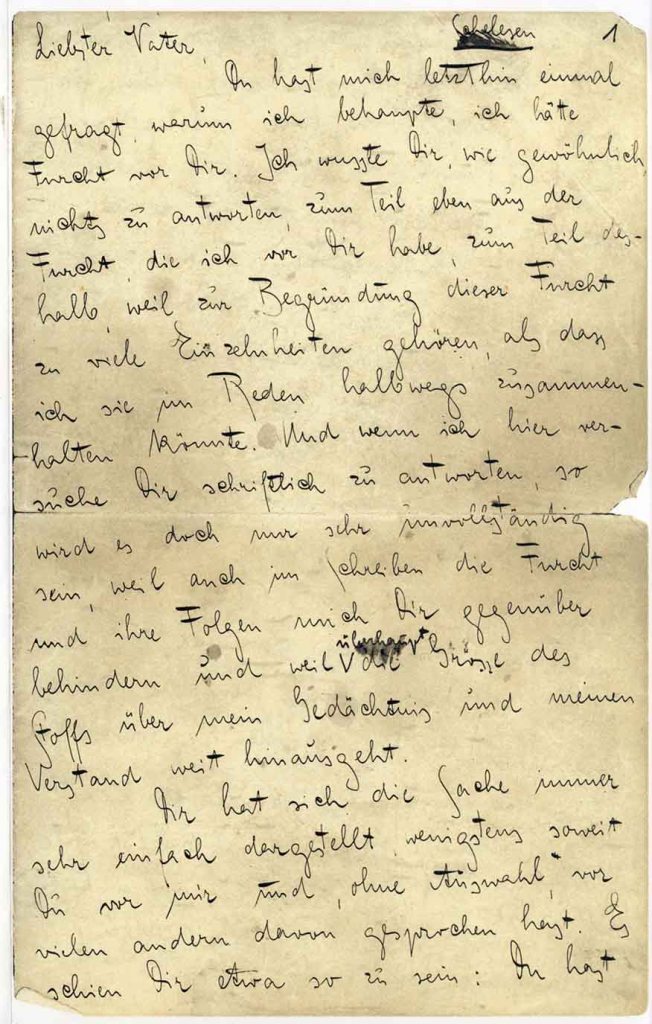

Почерк Кафки — правильный, как у ребёнка. Он вписывает в строку свои звёзды и кометы. Под панелями из прозрачного стекла находятся подлинные образцы его рукописей. Оказываясь здесь, попадаешь в книжный паноптикум. В стеклянных саркофагах покоятся охваченные световыми нимбами ламп книги, как навсегда воскресшие и выпавшие из времени мертвецы. Но они дышат. Дышат не срамом своей обнажённости и бессилия, а покровами скрывающейся в них тайны. Вокруг, по комнатам, распространяется звук придавленного стона. С таким же усилием продвигается звук в толще воды. Так сквозь ночь стонет человек, измученный привидевшимся ужасом.

Надо сказать, что если кто-либо когда-либо что-то смыслил в болезни души, то это в первую очередь Кафка. Его состояние — это душевная болезнь при абсолютном здоровье разума. Несмотря на то, что Кафка всё время на грани, он не перестаёт и не устаёт фотографировать, его щелчок предельно точен. Отсюда и неслучайная, бросающаяся в глаза «чёрно-белость» его прозы. Он смотрит на себя как будто с двух противоположных полюсов: разума и безумия.

Кафка описывает пограничные состояния сознания и, если не бояться называть вещи своими именами, — параноидальный его аспект. Мания преследования — состояние столь специфическое, что описать его достоверно не представляется возможным… но Кафка решает эту задачу с блеском.

Ему не приходится ничего изображать. Для него это состояние естественно, он просто не перестаёт его фиксировать и анализировать. И всё-таки его творчество — это трезвость, запутавшаяся в безумии.

Они чередуются, так же как сильнейшие параноидальные приступы сменяются целыми периодами контролируемого страха. Кафка нездоров, наверно, потому, что страх — это вид боли. А боль, телесная или душевная, — критерий болезни. Кафка здоров — так как способен вдуматься в своё состояние отстранённо и даже отчуждённо. Нет другого автора, чьё описание параноидального страха было бы настолько же правдоподобно. Не случайно он концентрируется не на самом страхе, а преимущественно на том, «что его вызывает». Пояснить же причину не всегда возможно, так же как невозможно отыскать в текстах Кафки простую логику. Здесь действует выражение «логика абсурда». Справедливым будет и обратное: безвыходность его ситуации в том, что «страх» так же внутренне присущ ему, как и человеческой реальности вообще. Поэтому здесь нет места противопоставлению одного другому: вы просто растворяетесь в мире, который Кафка создаёт, в котором размыты и внешние, и внутренние границы. Вынося в реальность подсознательный пласт, Кафка не подвергает его искажениям ни образным, ни смысловым — что почти невозможно для обычной человеческой речи. Подсознательное остаётся подсознательным, несмотря на обретение им речевой формы. Его речь обладает свойством высокоточной камеры. Опять же: если её изображение является чёрно-белым, то только для сохранения «точности». Точности «размытости».

Творчество Кафки — это подсознание, воплощённое в реальность, «одушевившееся» и одевшееся для реальности в свои собственные одежды, без боязни выглядеть неуместно. Воплощённое без малейшей утраты своего воздействия на читающего. Подсознательное переходит в реальность, не теряя своего подсознательного качества, хотя и выражено сознательной речью. И лишь потом — глубоко возделанная тема довлеющей государственной административности, мировой бюрократии. Обе эти темы — лишь фон для описания того гнёта, изуверства и насилия, которым подвергается в этом мире неписаных правил душа.

Но если его мир и вывернут наизнанку, то только в той степени, насколько правдива его болезнь…

Кафка — не просто гений, а инструмент божий. Таких за всю историю было не больше нескольких сотен (к ним можно причислить, например, Моцарта). Обладатели таких «чувство-знаний» создают то, что мистики и эзотерики называют «сверхреальностью».

Он один из немногих, а может быть — единственный, кто видит в страхе свою гармонию, кто сводит и сближает между собой гармонию и страх. Действительно, его проза гармонична, несмотря на «злокачественность» содержания.

Вот фотография молодого Кафки. Его улыбка — умная, завораживающая, ироничная.

В лице Кафки что-то магнетическое, ни малейшего налёта привычной еврейской местечковости.

Улыбка — трезвая и взвешенная, глаза — напряжённые, в них можно найти всё, что угодно, кроме душевного здоровья.

В одной из периферийных комнат музея — фотография девушки. Табличка снизу поясняет, что это возлюбленная Кафки, смерть которого ей волею судьбы дано было пережить.

Табличка сухо говорит о том, что девушка погибла в немецком концентрационном лагере.

Лицо — благородное и сложное, настолько безусловно прекрасное, что не сразу удаётся отвести от него взгляд.

И тут во мне вскипает невольное возмущение, даже негодование: каким образом людей такого очевидного духовного отрыва могли отнести к категории низшей расы?!

На этот вопрос существует ответ. Когда одних людей подвергают безжалостной нацистской пропаганде, агрессивной и многолетней, а других людей бреют наголо и сгоняют в безликие толпы, когда бессмысленное убийство провозглашается добродетелью — мало кто остаётся способен что-либо понимать и различать. В таких условиях самое благородное лицо сливается в одно пятно со стриженной под ноль толпой, становится стереотипом врага, предметом слепой, не разбирающей ненависти.

Мой бедный Франц! Из твоей жизни сделали мрачное пугало… и забыли, совсем забыли, что ты умел любить. И как же ты умел любить!