Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 1(63), 2025.

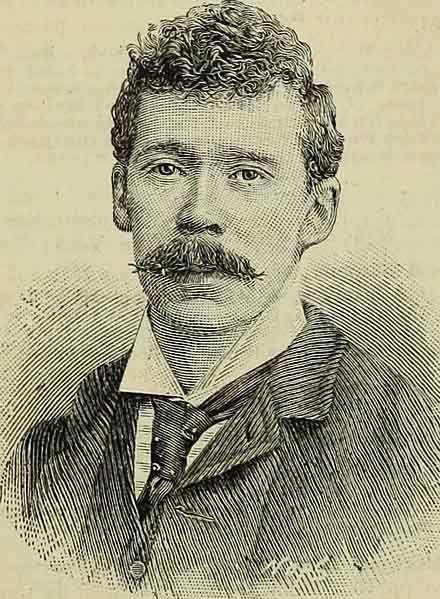

Артур Томас Квиллер-Куч (1863—1944) больше известен русскоязычным читателям в несколько устаревшей транскрипции «Квиллер-Коуч»: переводить его прозу начали еще с дореволюционных времен… а стихи, кажется, ни разу не переводили, хотя британским читателям он больше известен именно как поэт. На родине публиковался в основном под псевдонимом Q, однако свое реальное имя никогда не скрывал; впрочем, для бардовской поэзии (в тогдашнем и тамошнем понимании: даже не английском, а корнуольском) использовал псевдоним Маргак Кашель, что на староваллийском языке означает «Красный рыцарь». В 1910 году действительно получил рыцарское звание, но не за боевые подвиги, а за литературные заслуги. С 1912 года и до конца жизни — профессор английской литературы в Кембриджском университете. Впрочем, совсем уж кабинетным ученым Квиллер-Куча не назовешь: он активно увлекался яхтингом, несколько десятилетий был коммодором Королевского яхт-клуба — и его литературные произведения пестрят морским фольклором вперемежку с описаниями реальных случаев на грани фантасмагории. Причем зачастую самим повествователям мудрено понять, где что…

Этот рассказ, написанный на рубеже ХIХ и ХХ веков, как раз таков. И шотландские (главным образом) моряки, и, кажется, сам автор не представляют, кто, кроме пришельца с того света, может слоняться вокруг избушки под кровом северной ночи, пытаться поднять дверную задвижку, оставлять в снегу отпечатки босых ног… Представления о живых мертвецах у современников Квиллер-Куча были еще очень даже в ходу, а о снежном человеке — пока что нет.

В хижине, расположенной высоко за Полярным кругом, всего лишь немного южнее восьмидесятой параллели, сидело шестеро мужчин — вечер за вечером, на протяжении многих месяцев. У них имелся хронометр, дабы отмерять дневные и ночные часы, — на самом деле вокруг уже долгое время была сплошная ночь. Но сейчас хронометр показывал половину девятого, и они именовали текущее время «вечером».

Хижина была построена из брёвен, с внутренней обшивкой грубыми шпунтованными досками, обмазанными смолой. Одна комната, размером семнадцать на четырнадцать футов; но четыре койки напротив двери (две сверху и две снизу) отнимали у длины целый ярд, что делало помещение абсолютно квадратным. У каждой из этих коек было по паре дверок с медными защёлками на внутренней стороне, так что владелец, если хотел, мог запереться и заснуть в чём-то вроде шкафа. Но, как правило, затворяли только одну из них — прикрывавшую ноги. Другую откидывали наружу, выставляя напоказ медную защёлку. Все защёлки надраивались до блеска.

Поперёк угла слева от входной двери, исчезая за её створкой при открывании, были подвешены три гамака, один над другим. Самый верхний из них пустовал.

Главной особенностью хижины было самодельное подобие камина, представлявшее собой квадратный камень для очага, слегка приподнятый над полом в середине комнаты. На нём, на растущей горе мягкого серого пепла, всегда горел огонь. Дымохода не было, и поэтому люди не теряли ни капли тепла. Дым устремлялся вверх, густыми синими слоями стелясь под почерневшими балками и досками крыши. Однако примерно в восемнадцати дюймах пониже конька тянулся ряд маленьких люков с раздвижными панелями, пропускавшими холодный воздух, и посему дыма в комнате почти не оставалось. У новичка, возможно, защипало бы глаза, но привычные обитатели чинили свою одежду или читали почти с комфортом. Чтобы поддерживать постоянную тягу, они заткнули мхом каждую щель в обшивке и под люками, заделали швы смолой. Огонь подкармливали из груды дров, сложенных справа от двери. На замёрзшем пляже снаружи было полно топлива — целые деревья, разрубленные на куски топорами дровосеков, а до того прибывшие неизвестно с какого континента. Это если не считать обломков их корабля «Дж. Р. Макнилл», доставившего обитателей хижины из Данди1.

Их — то есть Александра Уильямсона из Данди, более известного как «Старик»; Дэвида Фаэда, также из Данди; Джорджа Лэшмана из Кардиффа; Длинного Ида из Хейла, что в Корнуолле; Чарльза Силчестера, иначе «Бекаса», с Рэтклиффской дороги2 или где-то около; и Дэниэла Куни, нанятого в Тромсе за шесть недель до крушения, ирландца по происхождению, взявшегося неизвестно откуда.

Старик откинулся на своей койке, читая при свете дымной и дурно пахнущей лампы. Он был помощником капитана «Дж. Р. Макнилла», но теперь сам стал капитаном, а также патриархом компании. У него было три книги — Библия, «Потерянный рай» Мильтона и потрёпанный том «Турецкого шпиона»3. Сейчас он читал «Турецкого шпиона». Свет лампы отражался на оправе очков и серебристых волосах в бороде, полускрытой под краем одеяла. Губы Старика шевелились при чтении. Время от времени он прерывался, чтобы коротко взглянуть на Фаэда и Бекаса, возившихся у огня с засаленной колодой карт, или послушать раздражённое бурчание Лэшмана на койке под ним.

Шесть недель назад Лэшман слёг с цингой. Он беспрестанно ныл; и, хотя его товарищи старались не обращать внимания, жалобы играли на нервах, подобно корявому смычку на струнах расстроенной скрипки, причиняя вред, коий до сих пор не смогли причинить ни горький холод, ни тяжёлая работа, ни безжалостное одиночество.

Длинный Ид лежал, растянувшись у огня, на связке шкур, читая свою единственную книгу, Библию, открытую сейчас на Песне Соломона. Куни закончил латать брюки и свернулся в гамаке, откуда уставился на крышу и лунный свет, проникавший через маленькие люки, рассеивающий клубы дыма. Всякий раз, когда Лэшман снова начинал стонать от жалости к себе, кулаки Куни сжимались и разжимались, пока ногти не впивались в ладонь.

Наконец он раздражённо прикрикнул:

— О, прекрати это, Джордж! Будь мужиком!..

И оборвал себя, резко и коротко: раскаиваясь сам и осуждаемый молчанием остальных. Все они были хорошими моряками, и доброе отношение к больному товарищу по команде было частью их негласного кодекса.

Голос Лэшмена, более брюзжащий, чем когда-либо, прорезал тишину, словно нож:

— Конечно. Ты думал об этом несколько недель, а теперь тебя прорвало. Я знал это с самого начала. Я просто обуза, и чем скорее ты от меня избавишься, тем лучше — таковы твои слова. Не нервничай. Я скоро выйду отсюда… и лягу там, рядышком с Биллом…

— Полегче там, приятель! — Бекас оглянулся через плечо и положил карты рубашкой вверх. — Давай я заправлю твою кровать. Это тебя малость успокоит.

— Ты хочешь сказать, что это заставит меня замолчать. Какая самоотверженность, ты так заботишься обо мне… как и все вы!

— Чушь не пори! Дэн ничего плохого не думал. — Бекас, просунув руку под голову больного, поправил подушку из шкур и оружейных мешков.

— Не думал ничего такого, да? Пусть он тогда сам это скажет…

Старик продолжал читать, его губы беззвучно шевелились. Одному богу известно, зачем он приобрёл эту затёртую, испятнанную и грязную книжку малого формата с гербом Саумареса на обложке.

«Шестой том писем, написанных турецким шпионом, которого сорок пять лет не раскрывали в Париже. Беспристрастный отчёт Дивану в Константинополе о самых важных событиях в Европе и раскрытие множества интриг и секретов христианских дворов (особенно Французского)» — и т. д., и т. д. «Написано первоначально на арабском языке. Переведено на итальянский, а оттуда на английский переводчиком первого тома. Одиннадцатое издание. Лондон. Напечатано для Г. Страхана, С. Балларда» и ещё десятка книготорговцев — «MDCCXLI».

Бог знает, зачем он читал это; ибо понимал из всего примерно половину, а восхищался менее чем одной десятой. Восточные размышления в основном казались ему богохульными. Впрочем, религиозные убеждения Старика обрекали на гибель девять десятых человечества, что, возможно, делало его терпимей к этой конкретной книге. Во всяком случае, он продолжал сосредоточенно читать, временами затягиваясь из короткой глиняной трубки.

«19-го числа сего месяца король и весь двор присутствовали на балете, представляющем величие французской монархии. Примерно в середине представления двенадцать ряженых в костюмы, видимо, демонов исполняли старинный танец. Но, прежде чем они продвинулись далеко в своём танце, среди них обнаружился незваный гость, увеличивший число их до тринадцати, чем совершенно выбил всех из колеи: ибо танцоры заранее отрабатывают каждый шаг и движение, доводя до совершенства. Посему, смущённые неизбежными ошибками, совершёнными под воздействиями тринадцатого древнего, они замерли неподвижно, подобно глупцам, глядя друг на друга: никто не осмеливался снять маску или сказать хоть слово; ибо сие привело бы зрителей в беспорядок и замешательство. Кардинал Мазарини (главный организатор сих развлечений, долженствующих отвлечь короля от более серьёзных мыслей) стоял рядом с молодым монархом, держа в руке описание балета. Итак, зная, что танец сей должен был исполняться всего лишь двенадцатью древними, и заметив, что на самом деле их было тринадцать, он сначала приписал это какой-то ошибке. Но впоследствии, когда заметил он замешательство танцоров, то более усердно изучил причину сего беспорядка. Плясуны быстро убедили кардинала, что сие не может быть их ошибкой, продемонстрировав, что у них было всего двенадцать костюмов демонов, сшитых специально для сего балета. Но ещё большей загадкой сделало сие, что когда они пришли за кулисы, дабы снять костюмы и изучить их, то нашли только двенадцать костюмов древних, в то время как на сцене их было тринадцать…»

— Пусть он сам скажет. Пусть скажет, что не хотел этого, мерзкий ирландец!

Куни устало перекинул ногу через край гамака, вылез и, шаркая ногами, направился к койке больного.

— Сожалею, что я так сказал. Понимаешь, я просто лежал там, задумался… в этом безлюдье. Клянусь тебе, Джордж. Давай ты просто смочишь горло, чтобы показать, что нет вражды между нами и что ты мне веришь.

Он поднял с пола рядом с койкой кружку, вытащил из огня раскалённый прут и помешал замёрзшее питьё. Больной раздражённо дёрнул плечом.

— Я сожалею, — повторил Куни. Он поставил кружку и устало поплёлся обратно к гамаку.

Старик выпустил внушительный клуб дыма и уставился на огонь; на поднимающийся дым и опадающий серый пепел; на Дэвида Фаэда, сдающего карты и облизывающего большой палец после каждой.

Длинный Ид переместился с одного сведённого судорогой локтя на другой и пододвинул Библию поближе к огню, бормоча:

— Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете4.

— Фулл-хаус, — объявил Бекас.

— Точно! — Дэвид Фаэд покатал табак за щекой.

Карты были так измяты и изодраны, что по их оборотным сторонам каждый игрок довольно точно угадывал, что на руках у другого. И всё же они продолжали играть ночь за ночью; Бекас виртуозно благословлял или проклинал свою удачу, шотландец был спокоен, как дохлый лев.

— Играй дальше, парень. Что тебя беспокоит? — вопросил он.

Бекас уронил обе руки на бёдра и сел, напрягшись и прислушиваясь.

— Там! За дверью…

Все прислушались.

— Я ничего не слышу, — сказал Дэвид секунд через десять.

— Тише, парень, послушай! Вот, опять…

Теперь они услышали. Куни выскользнул из гамака, подкрался к двери и прислушался, пригнувшись, прижав ухо к косяку. Звук напоминал дыхание — или ему так на мгновение показалось. Затем ему почудилось, что какое-то существо осторожно ощупывает дверь — трогает покрывающую её корку льда и замёрзшего снега.

Куни вслушивался. Все вслушивались. Обычно, как только они выходили из круга обжигающего огня, дыхание сопровождалось облачками пара. Теперь оно сочилось из их ртов тонкими струйками. Все почти слышали, как мягкий серый пепел падает в очаг.

Треснуло полено. Затем раздался голос больного:

— Это медведи… медведи! Они пришли за Биллом, и теперь моя очередь. Я предупреждал… я говорил, что яма недостаточно глубокая. Господи, помилуй… помилуй… — Он затараторил молитву дрожащим голосом, зубы его стучали.

— Тише! — мягко скомандовал Старик, и Лэшмен поперхнулся.

— Это не медведи, — сообщил Куни, всё ещё прижимая ухо к двери. — По крайней мере… не те медведи, что раньше. Может быть, лисы… дайте мне послушать.

Длинный Ид пробормотал:

— Ловите нам лисиц, лисенят…

— Думаю, ты прав. — Старик взбодрился. — Медведь фырчал бы громче — хотя кто его знает. Час назад шёл снег, и я думаю, что навалило изрядно. Если это медведь, мы ведь не хотим, чтобы он начал чудить на крыше? Подозреваю, что сугроб у северного угла уже довольно высокий. Он всё ещё там?

— Я сразу что-то почувствовал… сквозь щель, здесь… как тёплое дыхание. Теперь его нет. Иди сюда, Бекас, и послушай.

— Дыхание, э? А медведем не воняло?

— Не знаю… Вроде ничего не учуял. Вот, опусти голову, слушай.

Бекас наклонил голову. И в этот момент дверь мягко затряслась. Все замерли; и увидели, как щеколда двигается вверх, вверх… а потом медленно опускается на скобу.

Они услышали щелчок.

Дверь была заперта изнутри двумя крепкими засовами. Те не шевельнулись.

Люди ждали в болезненной тишине. Но щеколда больше не поднималась.

Бекас, стоя на коленях, посмотрел на Куни. Куни вздрогнул и взглянул на Дэвида Фаэда. Длинный Ид, сидя спиной к огню, осторожно высвободил ноги из-под пледа. Его взгляд искал Старика. Но Старик отпрянул во мрак своей койки, и свет лампы освещал лишь седую бахрому бороды. Однако он заметил взгляд Длинного Ида и, как всегда, спокойно ответил:

— Прихватите пару ружей наверх и осмотритесь. Подготовьтесь, вдруг придётся стрелять. Большой люк открывается. Я проверял сегодня днём с помощью стамески.

Длинный Ид раскурил трубку, завязал заушники фуражки, снял со скоб лёгкую лестницу и прислонил к балке крыши, затем с ружьями под мышкой тихо поднялся наверх. Его голова и плечи качнулись и стали смутно различимы в клубах дыма.

— Слышал что-нибудь ещё? — спросил он.

— С тех пор ничего, — ответил Бекас.

Своей длинной рукой Ид толкнул крышку люка вверх. Все увидели его голову, обрамлённую полосой лунного света, с одной морозной звездой над ней. Он протискивался дальше.

— Кто-нибудь, принесите ему спальный мешок, — приказал Старик, и Куни тут же подбежал с одним из них.

— Спасибо тебе, приятель, — поблагодарил Длинный Ид и закрыл люк за собой.

Все слышали, как его ноги осторожно хрустят настом по крыше. Он двигался к карнизу, следя за дверью. Дыхание участилось. Все ждали ружейного выстрела. Его не последовало. Хруст раздался снова: на самом краю карниза. Затем Ид поднялся на конёк крыши, прямо над их головами, и замер.

— Он ничего не увидел, — пробормотал Дэвид Фаэд.

— Ты послушай. Послушай ещё раз у двери.

Они разговаривали шёпотом. Ничего, ничего не было слышно. Они прокрались обратно к огню и стояли там, согреваясь, не сводя глаз с засова. Тот не двигался. Через некоторое время Куни соскользнул в свой гамак; Фаэд лёг на свою койку рядом с койкой Лэшмана. Старик снова взял в руки книгу. Бекас подбросил в очаг пару поленьев и остался возле него, съёжившись, вытянув руки, словно собираясь обнять пламя. Бесформенная тень колыхалась вверх и вниз на койках за его спиной — а он всё ещё смотрел сквозь огонь на дверную задвижку.

Внезапно больной всхлипнул:

— Им нужен не он, а Билл! Они охотятся за Биллом, да! Это Билл пытался войти внутрь… Почему ты не открыл? Это был Билл, говорю тебе!

При первом же слове Бекас повернулся лицом к Лэшмену и замер, указывая на него пальцем, весь дрожа, как в лихорадке.

— Приятель… ради всего святого…

— Я не буду молчать. Сегодня что-то не так. Я не могу уснуть. Это Билл, говорю тебе. Видишь, его бедный опустевший гамак там, наверху, трясётся…

Куни, громко ругнувшись, с глухим стуком вывалился из своего гамака на пол.

— Замолчи, ты, подлая свинья! Замолчи, или… — Его рука потянулась за спину к ножнам.

— Дэн Куни, — Старик закрыл книгу и высунул бороду из-под одеяла, — возвращайся в свою койку.

— Я не могу, сэр. Нет уж, если только…

— Возвращайся.

— Плоть и кровь…

— Возвращайся.

И в третий раз за эту ночь Куни вернулся в гамак.

Старик, ещё немного приподнявшись на койке, обратился к больному:

— Джордж, я был на могиле Билла менее шести часов назад. Даже снег на ней не был потревожен. Не зверь, не человек, а только Бог может разрыть дотверда промороженную землю, под коей Билл лежит. Я сказал тебе, и ты можешь мне верить. А теперь спи.

Длинный Ид скорчился на замёрзшем гребне хижины, засунув ноги в спальный мешок, подтянув колени и положив на них два ружья. Существа, кем бы оно ни было, пытавшегося открыть дверь, нигде не было видно; но он решил несколько минут, пока холод не загонит его обратно, подождать в полной готовности к стрельбе. А сейчас свежий покалывающий воздух явно шёл ему на пользу.

Истина заключалась в том, что Длинный Ид начал бояться самого себя и того, как последние сорок восемь часов его мысли метались средь зелёных полей и видений весны. Как он выразился про себя — что-то в его голове таяло. Библейские строки журчали в нём, словно бегущие ручейки, и, когда они уносились, он почти ощущал запах свежего весеннего луга.

«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете… Садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана… Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, — и польются ароматы его!..»

Голова закружилась. Но он должен продержаться. Они все сходили с ума; на самом деле они уже по меньшей мере на треть сошли с ума, все, кроме Старика. А Старик полагался на него как на свою правую руку. Только проблеск возвращающегося Солнца — лишь один проблеск — ещё может спасти их.

Ид посмотрел на замёрзшие холмы и на север, за толщу льда. Несколько бледно-фиолетовых полос — призрак полярного сияния — заслоняли луну. Он мог видеть на мили вокруг. Ни медведя, ни лисы, ни одного живого существа не было видно. Но кто мог сказать, что скрывается за любым из тысячи холмов?

Он прислушался. Он услышал медленный скрежет льда о берег — и только это.

«Ловите нам лисиц, лисенят…»

Так не пойдёт. Он должен спуститься и быстро проверить… или вернуться в хижину. Может быть, в конце концов, за одним из торосов притаился медведь. Тогда выстрел или хотя бы возможность выстрела очистят голову от этих дурацких мыслей. Он обыщет всё вокруг.

Что это? Что это движется… на торосе, менее чем в пятистах ярдах к северу отсюда?

Он наклонился вперёд, всматриваясь.

Теперь ничего нет. Но ведь что-то он видел!

Ид опустился на карниз у северного угла, а с карниза перебрался на сугроб возле стены. Сугроб был плотным, но предательская корка свежего снега…

Его нога поскользнулась, и он свалился вниз.

К счастью, Длинный Ид был осторожен и повесил ружья за спину. Он поднялся и, сняв одно из них с плеча, сделал шаг в яркий лунный свет, чтобы осмотреть курки. Сделал второй шаг — и замер как вкопанный.

Прямо перед ним, на замёрзшем снежном покрове, был отпечаток ноги. Нет: два, три, четыре — множество следов. Отпечатки босых человеческих ног: правая стопа, левая стопа, обе босые, и небольшое пятнышко в каждом отпечатке — кровь.

Значит, нечто действительно приходило.

Ид обезумел от ярости. Он посмотрел на следы, сунул в них пальцы, коснулся замёрзшей крови. Снег перед дверью был густо утоптан — следы туда, следы обратно.

«Задвижка… поднималась».

Внезапно он вспомнил фигуру, двигавшуюся по торосу; вскрикнув, повернулся на север и бросился в погоню. О, он точно обезумел! Бежал как сумасшедший — барахтаясь, поскальзываясь, оступаясь в своих неуклюжих мокасинах.

«Ловите нам лисиц, лисенят… Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него… Заклинаю вас, дщери Иерусалимские… Заклинаю вас… Заклинаю вас…»

Так он пробежал, может быть, ярдов триста, а затем так же внезапно остановился.

Его товарищи — они не должны увидеть эти следы, иначе они тоже сойдут с ума: сойдут с ума, как и он. Нет, он должен уничтожить их, все следы в пределах видимости из хижины. А завтра он выйдет один и уничтожит отдалённые.

Длинный Ид медленно возвратился по своим следам. Отпечатки босых ног — и те, что вели в сторону хижины, и те, что тянулись прочь от неё, — лежали близко друг к другу; он опускался на колени перед каждым, присыпая впадины свежим снегом, тщательно скрывая кровь. И великое счастье наполнило его сердце.

Раз или два, пока Ид работал, его накрывало ощущение, что кто-то следит за ним, наблюдает издали. Один раз он повернулся на север и посмотрел, козырьком приложив руку ко лбу. Ничего не увидел — и снова принялся за свой долгий труд.

В хижине тихо стонал больной. Фаэд, Бекас и Куни спали беспокойно и что-то бормотали во сне. Старик лежал без сна, размышляя. После Билла — Джордж Лэшман; а после Джорджа?.. Кто следующий? И кто будет последним — то есть останется без погребения?

Все они были крепкими мужчинами, но неуклонно слабели; их физические и умственные силы подходили к концу. Фаэд и Длинный Ид остались единственными, на кого можно было положиться.

Старику нравилась религиозность Длинного Ида. У него даже возникло подозрение, что Длинный Ид, несмотря на некоторую слабость веры, мог бы войти в Царство Небесное — особенно если за него как следует помолиться. Старик начал про себя молиться за Ида; но прежний опыт подсказывал, что успешная молитва должна говориться вслух, и он заснул с чувством неудачи…

Бекас потянулся, зевнул и проснулся. Было семь утра: время приготовить чашку чая. Он подбросил охапку поленьев в огонь, и шум разбудил Старика, сразу спросившего, где Длинный Ид. Тот не вернулся.

— Сходи на крышу. Парень, должно быть, совсем озяб.

Бекас взобрался по лестнице, приоткрыл люк и вернулся, сообщив, что Длинного Ида нигде не видно. Старик натянул свитер — третий по счёту — поверх остальной своей одежды, подхватил ружьё и двинулся к двери.

— Выпей чашку чего-нибудь тёплого, чтобы подкрепиться, — посоветовал Бекас. — Чайник закипит минут через пять.

Но Старик отодвинул тяжёлые засовы и распахнул дверь.

— Что за чёрт!.. Парни, на помощь!

Длинный Ид лежал ничком у порога, вытянутые руки почти касались его, мокасины уже скрылись под слоем снега, непрерывно сыплющегося на его длинные растрёпанные волосы, на его спину, на ноги Старика…

Они внесли Ида и положили на кучу шкур у огня. Они вливали ром сквозь стиснутые зубы, били по рукам и ногам, разминали и растирали. Губы дрогнули: что-то среднее между вздохом и улыбкой, наполовину увиденное, наполовину услышанное. Глаза открылись, и товарищи увидели, что это действительно была улыбка.

— Чему радуешься, приятель? — спросил Бекас.

— Я… я видел… — Голос оборвался, но он всё ещё улыбался.

Что он видел? Ну не солнце же! По расчётам Старика, солнце должно было появиться ещё через неделю или две: сколько именно недель, он не мог сказать точно и иногда был даже рад, что не знает.

Ида заставили выпить пару ложек рома и тепло укутали. Каждый поделился с ним своей одеждой. Затем Старик воззвал к утренней молитве, и трое здоровых опустились вместе с ним на колени. Теперь, то ли из-за их радости по поводу спасения Длинного Ида, то ли потому, что Старик был в великолепном голосе, они почувствовали, как сердца воспрянули в то утро с бодростью, которой не знали они уже несколько месяцев. Длинный Ид лежал и мечтательно слушал, как страстное благодарение Старика сотрясало хижину. Взгляд блуждал по склонённым фигурам.

«Старик, Дэвид Фаэд, Дэн Куни, Бекас и… и Джордж Лэшман на своей койке, конечно, — и я».

Но тогда кто же был седьмым? Он начал считать.

«Итак, я, Лэшман на своей койке, Дэвид Фаэд, Старик, Бекас, Дэн Куни… Один, два, три, четыре… ну, итого выходит семь. Но кто был седьмым? Был ли это Джордж, выползший из постели и вставший на колени? Определённо, на коленях стояли пятеро. Нет: Джордж, совершенно очевидно, лежал на койке и не мог пошевелиться. Тогда кто же этот незнакомец?»

Опять неверно: незнакомца не было. Он знал всех этих парней — всё его друзья. Это был… Билл? Нет, Билл мёртв и похоронен: никто из них не был Биллом или похожим на Билла.

«Попробую ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять — и двое нас больных, семеро. Старик, Дэвид Фаэд, Дэн Куни — я что, посчитал Дэна дважды? Нет, Дэн вон там, справа, и он только один. Пятеро мужчин стоят на коленях, а двое лежат навзничь: каждый раз, как ни пересчитывай, получается семеро. Боже милостивый… А что, если…»

Старик замолчал и, поднимаясь с колен, увидел лицо Длинного Ида. Пока остальные разбирали свои миски с завтраком, он подошёл, наклонился и прошептал:

— Скажи мне. Что ты видел?

— Видел? — эхом отозвался Длинный Ид.

— Да, что ты видел? Говори тише — это было солнце?

— С… — Но на этот раз эхо замерло на губах, а лицо наполнилось непонимающим благоговением. Это напугало Старика.

— Тебе лучше немного поспать, — сказал он и повернулся, чтобы уйти, когда Длинный Ид пошевелил рукой под краем своего пледа.

— Семь… Посчитай… — прошептал он.

— Господи, помилуй нас! — пробормотал Старик в бороду, удаляясь. — Длинный Ид сошёл с ума!

И всё же, хотя ещё час или два назад это было худшим, что могло случиться, Старик почувствовал себя необычайно бодрым. Что касается остальных, то они вели себя как нормальные люди весь тот день и в течение трёх последующих. Даже Лэшман перестал ныть и, если только их глаза не сыграли с ними злую шутку, изменился к лучшему.

— Если мне не захочется петь, то я сообщу об этом! — объявил Бекас на второй вечер, к полному удивлению всех, считая себя.

— Тогда почему, чёрт возьми, ты не поёшь? — удивился Дэн Куни и достал свою гармошку.

И Бекас запел «Вилликинс и его Дина»!5

И даже Старик оторвался от «Потерянного рая» и присоединился к хору.

К концу второго дня Длинный Ид снова был на ногах. Он ходил с ошеломлённым выражением в глазах. Он считал, считал про себя, всегда считал. Старик украдкой наблюдал за ним.

Выздоровев, Длинный Ид почти не ничего не говорил, хотя губы его часто шевелились. Но ближе к полудню четвёртого дня он произнёс необыкновенную речь:

— Вот тот спальный мешок, что я взял с собой тогда, ночью… Интересно, он всё ещё на крыше? Если да, то к этому времени он наверняка сильно промёрз. Ты мог бы подняться и посмотреть, Бекас, и, — Ид сделал паузу, — если найдёшь его, положи туда, на гамак Билла.

Старик открыл рот, но снова закрыл его, не сказав ни слова. Бекас поднялся по лестнице.

Прошла минута, а затем они услышали крик с крыши — крик, заставивший их всех вздрогнуть, задохнуться, заплакать, взбодриться, броситься к подножию лестницы.

— Парни! Парни! Солнце!

Несколько месяцев спустя — был июнь, и даже Джордж Лэшман немного окреп — Бекас прибежал с новостями о китобойном флоте. И вот на пляже, когда они смотрели, как суда встают на якорь, Длинный Ид рассказал Старику свою историю.

— Думаю, это была галл… галлу… как там это называется? Я точно чокнулся, да?

Взгляд Старика блуждал по покрытым лишайником валунам, переходил на морских птиц, кружащих над кораблями, и тут ему на ум пришла история, прочитанная в «Турецком шпионе».

— Я бы так не сказал, — медленно ответил он.

— В любом случае, — проговорил Длинный Ид, — я верю, что Господь явил чудо, чтобы спасти нас всех.

— Я бы тоже так не сказал, — возразил Старик. — Может, оно предназначалось только для нас с тобой, а остальные спаслись, как бы это сказать, за компанию.

The Seventh Man, 1900

Перевод Антона Лапудева под редакцией Григория Панченко

1 Данди — четвёртый по величине город в Шотландии. (Здесь и далее — примеч. перев.)

2 В печально известном преступлении 1811 года — серии убийств на Рэтклиффской дороге — было ровно семь жертв. Связанные с ним события оставались «мемом» и десятки лет спустя, так что название рассказа в сочетании с упоминанием Рэтклиффской дороги дано неспроста.

3 «Письма, написанные турецким шпионом» (фр. «L’Espion Turc») — восьмитомное собрание вымышленных писем: как утверждается, написанных османским шпионом при дворе Людовика XIV по имени Махмут.

4 «Песнь песней», 2:15.

5 «Villikins and his Dinah» — сценическая песня, появившаяся в Англии в 1853 году как бурлескная версия традиционной баллады под названием «Уильям и Дина».